基礎控除で48万円が戻ってくるは間違い!43万円との違いも

こんばんは!

確定申告…早くしないと!!

今日は、確定申告で知っておくべき基礎知識ということで、「基礎控除」についてお話しします。

サラリーマンをしていると、「基礎控除?なにそれ?」って感じですよね。

知る必要のないことなので。

でも、副業などをしていると、会社員以上に控除についても知っておくべきかなと思います。

基礎控除とは、どんな収入にも当てはまる控除のことを指します。

雑所得でも給与所得でも、どんなものにも該当します。

そんな基礎控除の金額が2020年から変更になりました。

以前より基礎控除額が10万円引き上げられ、48万円となったのです。

そこで今回は、基礎控除に関する疑問を解決できる記事を書いていきます。

そもそも基礎控除では48万円が返ってくると勘違いしている人もいるようなので、その点もお話ししていきます。

基礎控除とは一体何なの?

基礎控除とは、収入から課税対象外として一定額を差し引くことのできる控除の一種です。

基礎控除の概念として、生活するうえで最低限の金額からは税金を徴収しないということなんだそうです。

そのため48万円を基礎控除額としているのですが、国は一体最低限の生活をどの水準としているんだろうかという疑問は残ります・・・。

基礎控除と近いものに、給与所得控除などがあります。

この違いは、給与所得控除はサラリーマンなど給料をもらっている人のみ対象となるのに対し、基礎控除はフリーランスなど雑所得だけの人など、どんな人でも対象となる点。

考え方としては

このようになります。

基礎控除の説明は以上ですが、そもそも控除という意味が分からない人もいるでしょう。

そのような人に向けて、控除についても少しお話します。

控除

控除とは、差し引くという意味を持つ言葉です。

税金に関して分かりやすく言い換えると、「対象外」ということですね。

税金にもいろんな種類がありますが、給料面の税金に所得税があります。

所得税は、『得た収入ー各控除金額=課税対象金額』を算出し、税金の金額を決めます。

つまり、控除額に関しては税金が発生しないと考えればOK。

例えば給料で交通費を支給されている方いますよね?

給料明細を見てもらうと分かりますが、非課税となっているはずです。

交通費は経費に該当するので、所得税に換算されると本来手元に残る金額と、税金の金額がおかしなことになってしまいます。

単純に、もらっている方としては困ります。

そのため、非課税として会社員に支給し、会社側が経費として国に提出している金額となるのです。

このように、税金の発生しないお金が控除だと覚えておきましょう。

基礎控除で48万円が戻ってくると考えるのは間違い!

基礎控除額は48万円です。

しかし、確定申告をしたからといって、48万円戻ってくるわけではありません。

控除の話を理解していれば分かると思いますが、ここでの48万円は税金が発生しない上限金額だということです。

しかし基礎控除には2つの種類があり、それぞれ金額が違います。

基礎控除である48万円と43万円の違いは税金の種類

基礎控除には2つの種類があります。

なぜかというと、徴収する機関が違うことから税金の種類も変わるからです。

それぞれ基礎控除の概念があり、金額も違います。

税金に関してはこちらの記事でもっと詳しくお話ししています。

税金の種類と控除額を簡単な表にしてみました。

| 税金の種類 | 所得税 | 住民税 | ||

| 年 | 2020年以前 | 2020年以降 | 2021年以前 | 2021年以降 |

| 控除の上限 | 38万円 | 48万円 | 33万円 | 43万円 |

※上限のみ表示しています。

※金額によって控除額が変わります。

48万円の控除は所得税

所得税とは、言葉のとおり受け取った所得にかかる税金です。

そして、礎控除金額基の上限は48万円となります。

ちなみに、年収2400万円以下なら一律48万円が控除されます。

しかし、2400万円以上であれば金額に応じて控除額も下がり、2500万円を超えると控除はなし。

ぼくの記事を読んでいる人のなかには、年収2500万円以上稼いでいる人はいないと思うので、その部分は詳しく書きません。

(失礼だなと思われたならすいません)

43万円の控除は住民税

住民税とは、住んでいる地域に支払う税金です。

基礎控除の上限は43万円となります。

こちらも、年収2400万円以下の人全てに該当します。

43万円分は税金を支払わなくてもいいと覚えておきましょう。

基礎控除額が2020年以降から上がっている

上の表に書いたように、基礎控除金額は2020年と2021年に変更されています。

それまでは、

- 所得税→38万円

- 住民税→33万円

でした。

2020年と2021年以降では、それぞれ10万円ずつ控除額が上がっています。

そのため、多少は税金が安くなったのではないでしょうか。

この背景には、フリーランスが増えたため誰にでも適応できる控除額を増やし、税金の負担を下げるという国の対策があります。

つまり、フリーランスは国も認める生き方の一つになりつつあるということですね。

基礎控除が引き上げられ給与と年金に関しての控除が引き下げに

基礎控除は10万円引き上げられていますが、その代わり給与と年金に関しては金額が引き下げられています。

ではそれぞれの違いをお伝えしましょう。

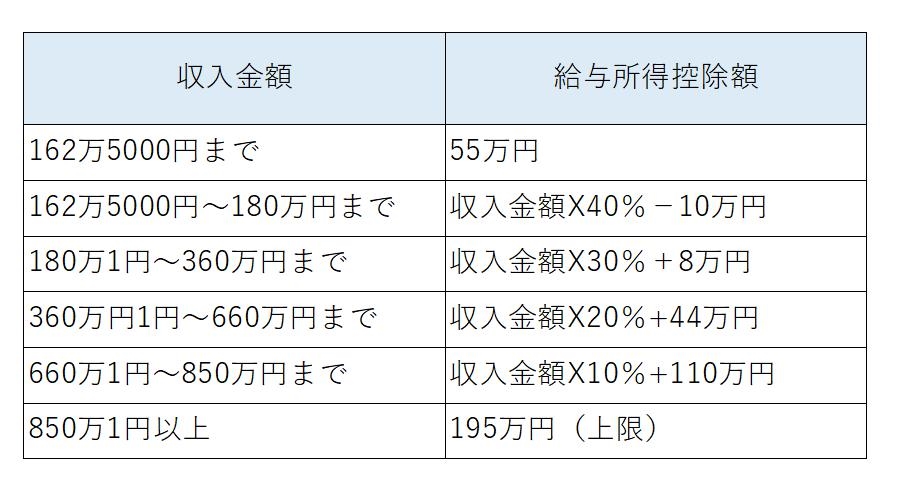

給与所得控除

給与所得控除とは、会社員として働いている人を対象とした控除です。

給与としてお金をもらっているなら、対象となります。

給与所得控除の割合額は少しややこしいので、表を載せておきます。

引用:国税庁

詳しくは国税庁のHPで確認してください。

給与所得控除は、このように金額によって金額が変わります。

年収が高くなればなるほど、控除額が減り税金を多く払わなければならない決まりなのです。

そして、令和2年以降から控除額が10万円分引き下げられ、税金が少し高くなっています。

公的年金等控除

公的年金等控除とは、年金に発生する控除です。

年金の控除も10万円分引き下げられています。

公的年金には、

- 老齢年金

- 障害年金

- 遺族年金

この3つの種類があります。

このなかの、老齢年金のみに発生する控除です。

障害年金と遺族年金は税金がかかりません。

年金の控除金額は、年齢や収入によってかなり詳しく取り決めがあります。

そのため、この記事では表は載せません。

もし詳しく知りたいのであれば、国税庁のHPで確認してください。

参照:公的年金などの課税関係

このように、基礎控除の金額が10万円分引き上げられた反面、10万円分引き下げられた控除も存在するのです。

基礎控除と給与控除の関係性

基礎控除が引き上げられ、給与と年金の2つの控除が引き下げられています。

基礎控除は誰でも対象となる控除の仕組みですが、給与所得控除と公的年金等控除が別に存在しているのでサラリーマンの場合、

このような計算式になります。

では給与と年金の控除額が引き下げられるなら、「両方を受け取っている人は大きく損をするんじゃないのか?」という疑問が生まれてくると思います。

国もその状態に関しては対策をしており、一定の人だけ条件の悪いようにはしていません。

両方の所得がある場合は合計金額から10万円が差し引かれる

給与と年金の両方の所得のある方に関しては、「所得金額調整控除」が適応され控除対象の合計金額から10万円が差し引かれます。

計算方法としては、

①給与所得控除後の給与などの金額+公的年金等の金額(どちらも10万円越えの場合10万円)

②①で算出された金額ー10万円

この方法で控除額が計算されます。

つまり、所得金額調整控除額は最大10万円ということです。

最大なので、1万円の場合もありますし、5万円の場合もあります。

例えば、給与所得控除後の給与などの金額が10万円、公的年金等の金額が3万円の場合、

控除額は3万円です。

そのため、

・給与所得だけで生活している人

・年金だけで生活している人

・給与と年金で生活している人

この3パターンで、控除額の計算方法はほぼ同じなのです。

まとめ

今回は、少し難しい話をしました。

基礎控除とは誰でも対象となる控除の種類であり、会社員なら基礎控除とは別に給与所得控除も存在します。

会社員をしている方にはあまり関係ないかもしれませんが、いくら控除されていて年間でいくら税金を支払っているのかを知るのは大切です。

会社が勝手に差し引いてくれているとはいえ、お金に関して最低限の知識は必要だと思っています。

そのため、まずは、昨年自分が支払った税金の合計金額はいくらなのかを見直すことくらいしてみてはどうでしょうか。