整備士は減っているのか?実はあまり減ってない新事実を解説!

こんばんは。

最近、運動不足なんですよね。

でも、外走るの寒いし・・・って思いながらVoicyのながら日経聞いてたら、1日1分でも逆立ちをすると肩凝りとか、血流がよくなると聞きさっそく試しました(笑)

今日は、ほんとうに整備士は減っているのか?について書いていきます。

Twitterなんかでもよく、整備士は給料が安いからどんどん辞めている、という話なんかも聞きますよね。

でも、ほんとうはどうなのか、数値で見る機会はあんまりないんじゃないでしょうか。

わざわざ調べて確かめようと思う人も少ないんじゃないかなと。

そこで、ぼくがかわりに調べてみました。

そうすると、思っていた数値と違っていました。

調べた結果ですが、整備士の数って変化があまりなかったんです。

※もし表の見方間違ってるとか、調べた数値が違うなんてことがあればご指摘お願いします。

自分でグラフも作ってみたので、参考までに読んでいただけたら嬉しいです。

整備士になって整備士不足を実感した

ぼくはつい最近、整備士になった新参者ですが、整備士になってみて整備士不足を実感しました。

Twitterなんかでも、整備士が少ないとか言っていたり、安い給料明細のツイートがバズっていることなんてよくある話ですよね。

整備士の副業に関しての記事はこちらです。

実際、ぼくの店でも入庫が多くて手が回らないこともあります。

どこの店もそうだと思うんですが。

それでも、ぼくの店は整備士が多い方だと思っています。

アルバイト先の民間整備工場なんかも、3月の繁忙期なんかは毎日2時とかまで車検作業してますし。

そのくらい整備士が不足しているってことなんだと思います。

ぼくの同機は3人そのうち2人はベトナム人

ぼくと同時に入社した整備士はぼく以外で3人です。

そのうち2人はベトナム人。

しかも、ぼくの年は整備士免許を取得した人がいませんでした。

ぼくは中途なんで当然持ってません。

そしてもう一人の日本人は、整備とは全く関係ない大学卒。

営業に入ろうとしたところ、面接でメカニックにならないかと詰められたそうです。

2人のベトナム人は、整備士の専門学校は卒業しているものの、試験は不合格。

3度目だったかな?の挑戦でやっと受かってました。

そして、ぼくらが入社した次の年の整備士採用は1人だったようです。

正直、ぼくが働いている店って、大阪でも10店舗以上ある結構大きな店なんですが、そんな店ですら整備士の採用があまりない事実。

ほんとうに少ないんだなと実感しました。

ほんとうに整備士は減っているのかを調べてみた

整備士が減っているというウワサしか知らないので、ほんとうに減っているのかを調べてみました。

結果は、そんなに減っていないです。

参照したのは、日本自動車整備振興連合会のデータです。

平成22年度からの数値が出ていました。

いろんな数値が細かく出ていたんですが、全てを拾っても見づらくなるので、必要な部分だけを抜粋。

今回抜粋した数値は、

・整備関連従業員数

・整備要員数

・整備士数

この3つです。

なぜ3つも数値を拾ったのかというと、もしかすると、整備資格を持っている人だけ少なくて、その他の数値は変わってくるんじゃないかと思ったから。

おそらくですが、整備関連従業員数はかなり大きな括りで定義されていて、実際に整備をしていない人も含まれていると思います。

そして、整備要員数は資格の有無は関係ない整備担当者で、整備士数は実際に資格を持っている人。

このような区分だと思っています。

すいません、時間がなくて詳しく調べられてないです。

時間ができしだい、聞いて書きなおします。

数値的にはそんなに変わらない

数値的にそんなに変化がないと感じたので、グラフ化したらはっきりと現れました。

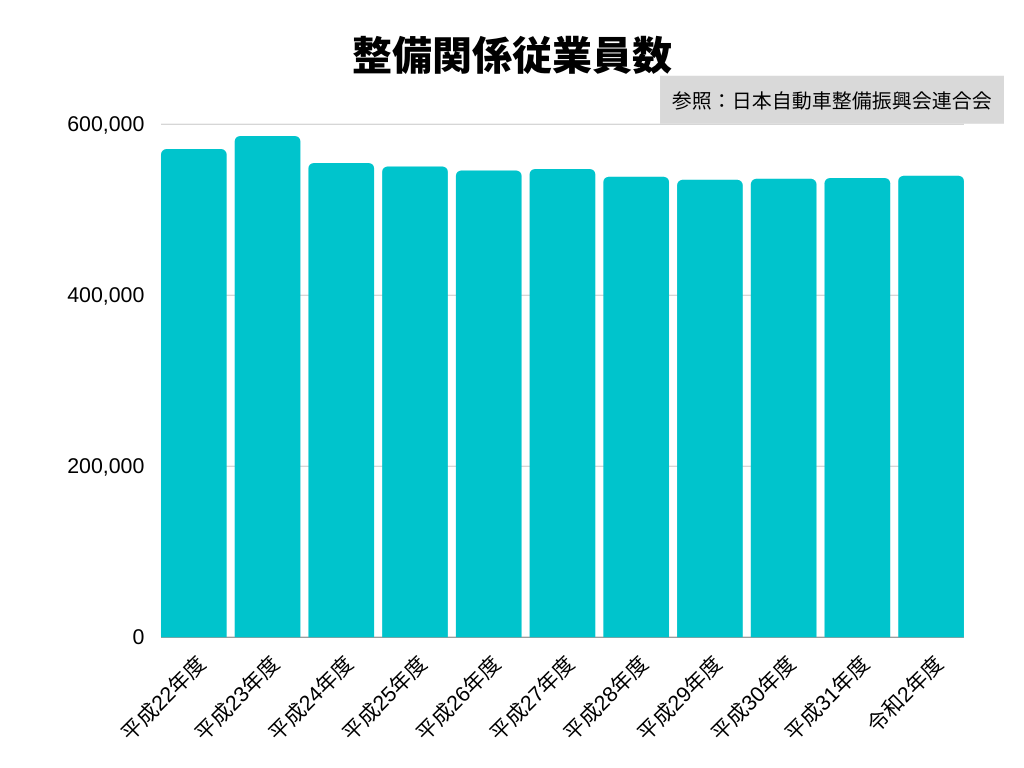

まず、整備関係従業員数ですが、このようなグラフになりました。

【整備関係従業員数】~平成22年度から令和2年度~

詳しい数値としては、平成22年度が約57万人に対し、令和2年度で約54万人。

3万人程度減ってはいますが、そこまで大打撃になる数値ではないかなと。

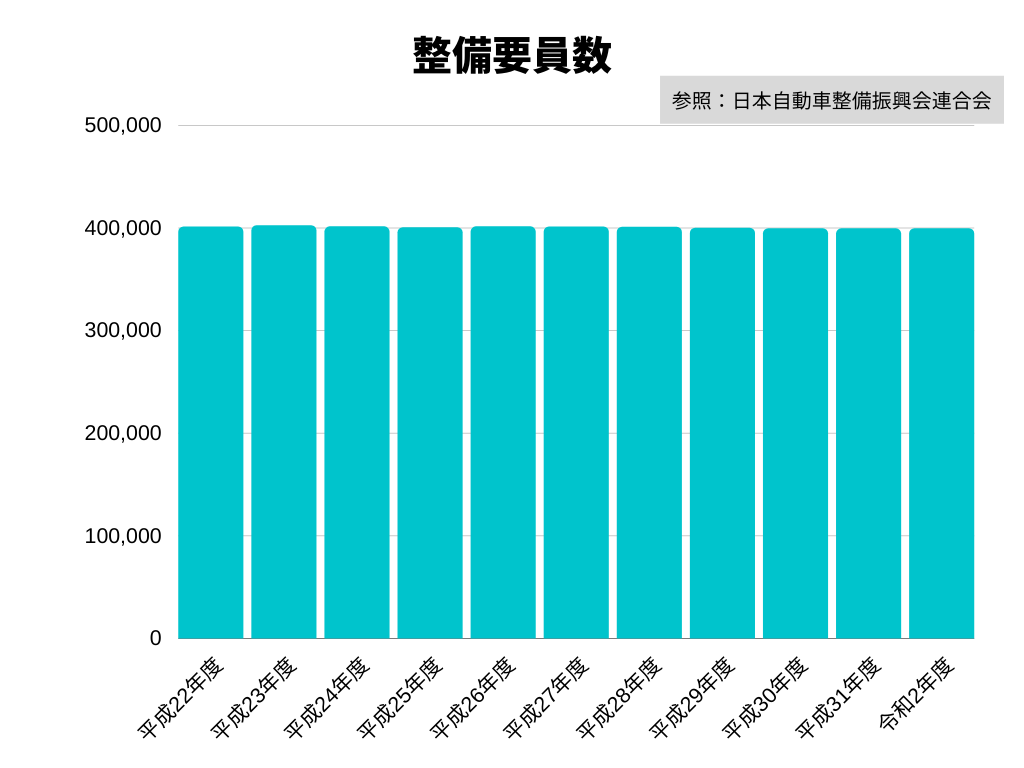

次に整備要員数です。

【整備要員数】~平成22年度から令和2年度~

整備要員数は平成22年度で約40万1,000人。

そして、令和2年度でも約40万人とあまり変化はありません。

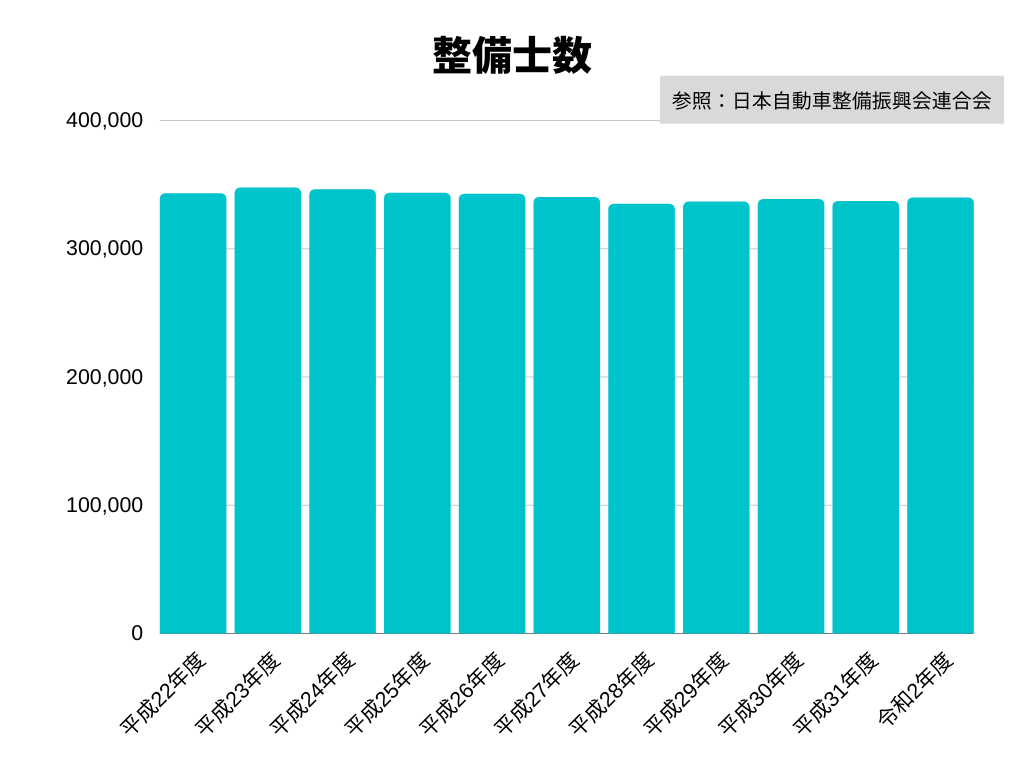

さいごに整備士数です。

【整備士数】~平成22年度から令和2年度~

整備士数は平成22年度で約34万人。

令和2年度でも約34万人と、ほぼ水平という結果になりました。

この数値が必ずしも、リアルな現場を表しているわけじゃないと思います。

もしかすると、実際はもっと少ないとかもあるでしょう。

しかし大幅なずれはない、と個人的には考えています。

ではここで疑問が生まれますよね。

整備士の数に変化がないのに、なぜ整備士不足だといわれているのか?

実は、整備士不足といっているだけで、ほんとうは十分な数の整備士がいるんじゃないのか?

ぼくはこの疑問が浮かびました。

そこで、今度は自動車の普及率を調べてみたところ、原因が分かりました。

整備士不足の原因は自動車の普及にある

整備士不足の原因は車の普及率が原因でした。

整備士の数はほぼ変わっていないのに、車の数はずっと右肩上がりだという数値がはっきりと表れる形に。

参照したのは、こちらも同じく日本自動車整備振興連合会のデータです。

調べたデータは国土交通省でも使っていたのと同じなので、正確なデータだと分かります。

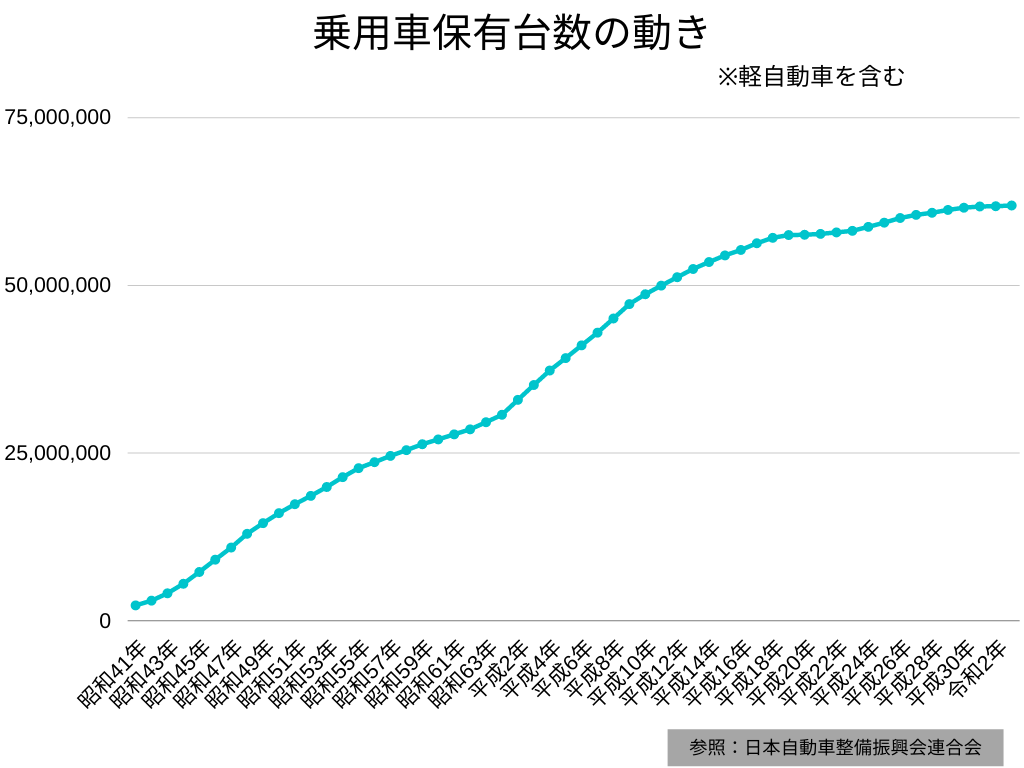

昭和41年からずっと右肩上がり

実際に自動車がどれだけ走っているのかを確認するために、「自動車保有台数の推移」を検索しました。

するとこんな結果に。

【乗用車保有台数】~昭和41年度から令和3年度~

昭和41年からずっと右肩上がりなんですよね。

ぼくはこれを見て納得しました。

これは乗用車だけの数値ですが、乗用車の他に

・貨物車

・乗合車

・二輪車

・特殊用途車

この4つの数値も別途であります。

つまり、公道を走っている車の数はこの数値よりも多いんです。

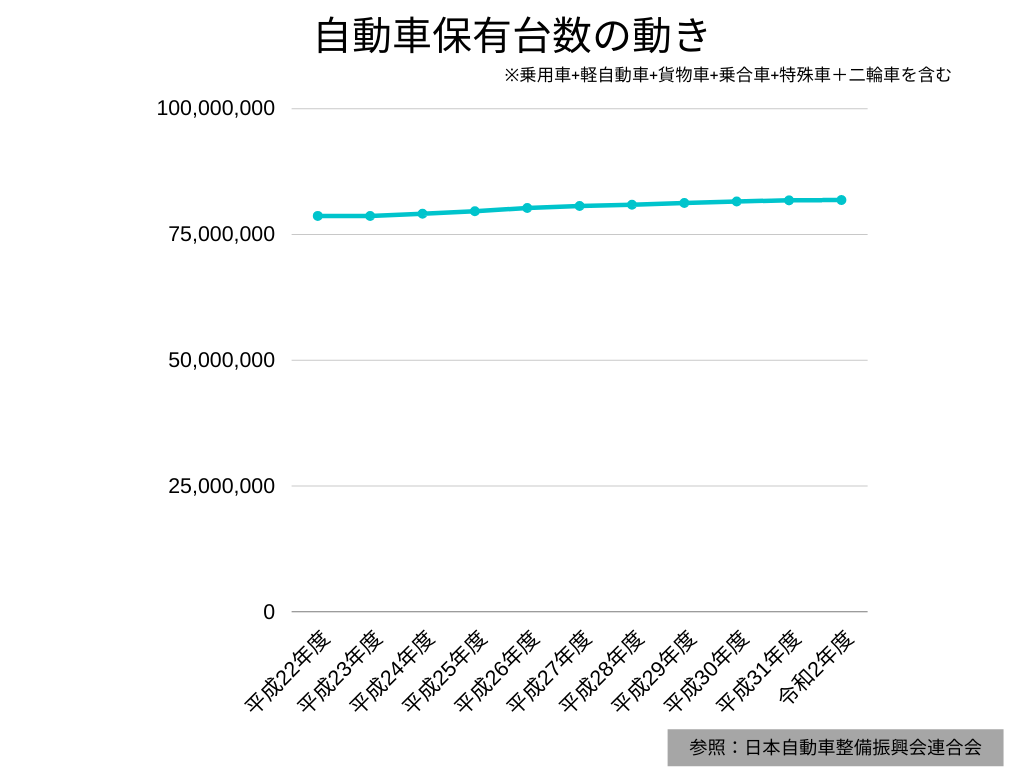

そこで平成22年度から令和2年度だけに絞り、全ての合計のグラフを作りました。

【全自動車保有台数】~平成22年度から令和2年度~

数字が多いので分かりづらいですが、平成22年度での保有台数は約7869万台なのに対し、令和2年度では8184万台まで増加しています。

単純計算で315万台分の車やバイクが増加しているということです。

それを同じ数の整備士で整備しなければならないので、人材不足になることが分かりますよね。

道路を走る車に対し整備士が少ないという事実

つまり、車は増加しているのに、整備士は増加してない、むしろちょっとずつ減っている事実があります。

これを見たとき、先輩の言葉を思い出しました。

「俺らのときは、丁寧に教えてはくれなかったけど、自分で考える時間があった。」

これは50代の先輩整備士が言っていた言葉です。

もちろん今も、ゼロではないですがその人達の時代より、少ないのでしょう。

今回調べたことが、整備士不足の大きな原因なんだなと納得しました。

先日書いた記事のように、将来、整備士があまりいらない時代がやってくるかもしれませんが、それは10年以上先の話だと考えています。

整備士の将来について書いた記事はこちらです。

今すべきなのは、次の世代を担う若い整備士を増やして教育すること。

それに尽きるのではないでしょうか。