自動車整備業も例外じゃない!特定技能の在留資格により外国人労働者が増加中!

こんばんは!

昨日は、22時30分まで残業していたので、ブログ更新諦めました。

この調子でいくと、薄っぺらい記事を量産してしまいそうだなと思いまして。

今日は、外国人労働者について話していきます。

自動車整備業界でも、外国人労働者たくさんいますよね。

実習生でディーラーに入ったり、すでに資格を持っている状態で入社したり。

ちょっと探せば外国人ってたくさんいて、本当にありがたい存在です。

しかし、ぼくが見る限りですが、あまりよい待遇を受けてないようにも思います。

そこで、在留外国人の現状などをご紹介していきます。

自動車整備業界でも外国人労働者に助けられている

自動車整備業界でも外国人労働者が増えてます。

ディーラーなんかは慢性的な人手不足なので、積極的に外国実習生の受け入れをしていますよね。

ぼくの同期もベトナム人は2人います。

また、新人のとき新入社員を集めてみんなで研修をしました。

他の県も合わせると、ベトナム人が4人です。

合計で何人だったかな?

多分、20人くらいはいたはずです。

やはり日本人の方が多いものの、外人の受け入れも積極的に行われています。

ぼくの同期は4人でしたが、それでも約¼が外国人ということになります。

そのくらい整備要員として、海外から人が入ってきているということです。

整備士問題が深刻化し国の法律も変わった

整備士不足によって、国の法律も変わりました。

変わった部分は、外国人受け入れの体制。

以前より外国人労働者が、整備士として働きやすいように変わっています。

つまり、国が認めるほど整備士不足問題は深刻なものになっているということです。

整備士が減っているのかを調べた記事はこちらです。

2019年に特定技能という新しい在留方法が新設された

整備士不足問題によって、特定技能という新しい在留方法が新設されています。

特定技能とは外国人が日本で働くための「在留資格」です。

国土交通省のHPでは

「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」を創設した。

と記載されています。

少し文面をいじりましたが、要は「人材不足の産業で法律的に援助するので、外国人労働者を積極的に雇い問題を解決しましょう。」ということですね。

文面でも書かれているとおり、人材不足は整備士だけの問題ではありません。

在留資格である特定技能には1号と2号があります。

1号は14分野、2号では2分野としています。

それぞれの分野をお伝えすると以下のとおりです。

【特定技能1号】

- 介護

- ビルクリーニング

- 素形材産業

- 産業機械製造業

- 電気・電子情報関連産業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

【特定技能2号】

- 建設

- 造船・舶用工業

あまり聞きなれない仕事もありますが、介護や農業などはかなり人手が不足しているイメージも強いのではないでしょうか。

このように、整備士だけに関わらず日本全体で人手は不足しているということです。

外国人が整備要員として働くためには自動車と日本語の知識が必要

外国人が自動車整備業で働くためには、特定技能1号を取得する必要があります。

在留資格である特定技能を取得する方法は2つ。

どちらも、ある程度勉強する必要があります。

試験を受ける方法

特定技能を取得するために受ける必要のある試験は2つあります。

ひとつは、

- 自動車整備分野特定技能評価試験

- 自動車整備士技能検定試験3級

このどちらかに合格する必要があります。

さらに、日本人とコミュニケーションをとるため、日本語もある程度知っておかなければなりません。

そのため、

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

- 日本語能力試験(JLPT)のN4以上

このどちらかの合格証明が必要です。

技能実習生として働く方法

もし技能実習生としてすでに日本で働いている場合、実習を「良好」で修了すれば試験は免除できます。

技能実習の場合でも、どんな職種で働くのかを決めなければなりません。

しかし、どんな職種であっても技能実習を「良好」で修了できれば、試験は免除されます。

ただし特定技能1号では最長5年間しか認められていない

特定技能1号の場合、日本にとどまれる期間が最長5年です。

2号であれば、期間は定められておらずきちんと更新さえすれば、日本に住み続けられます。

その他にも特定技能2号では

・家族の同伴

・永住ビザ申請

など、1号に比べ優遇されています。

しかし、2号は建設と造船・舶用工業の2分野しか取得できないため、整備要員として働く場合、1号しか取得できません。

また、ぼくの同期のベトナム人の話では、そのような手順を踏まなくても永住権を取得することは可能のようなので、あまり気にする必要はないのでしょう。

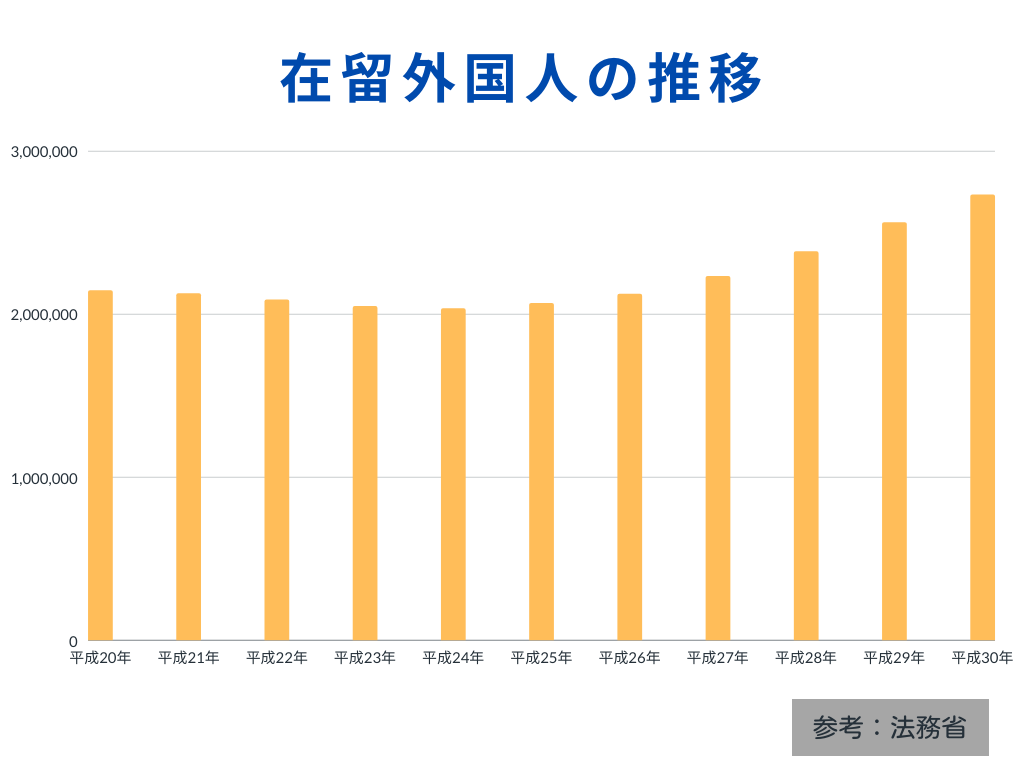

在留外国人は増えている

在留外国人は増えています。

法務省で平成20年から平成30年までの在留外国人の人数を公表していました。

その資料をもとに作ったグラフがこちらです。

一時期は減少傾向にあるものの、ここ数年でまた増加しています。

この理由としては、特定技能の新設などによって日本で働く条件が緩くなっているからではないでしょうか。

そして、外国人の方も日本で働きたいという思いが強いため、このように積極的に日本へ渡ってきてくれていると考えます。

実際、ぼくの同期になぜ日本に来たのかを聞くと、「稼ぎたいから」などの理由が多い印象です。

フィリピンからの実習生と話したこともありますが、少ない給料から毎月母国にお金を送っている人は多くいました。

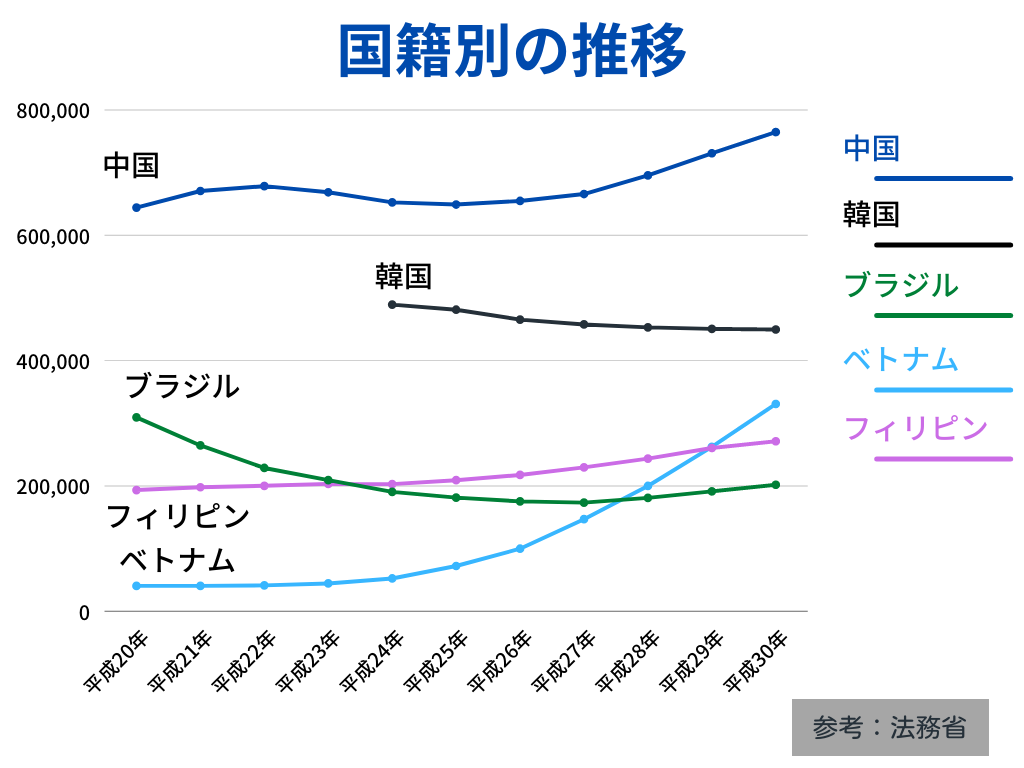

多いのはやはり中国人だがベトナムもここ数年で急増した

在留外国人で最も多いのはやはり中国人です。

しかし、ここ数年でベトナム人が急増しています。

これは、先ほどの資料から日本に在留している外国人のうち上位5ヵ国を選び作ったグラフです。

国籍別で推移が分かります。

ベトナムの増加率はすさまじいですね。

実際、ぼくの同期でも2人ベトナム人がいますし、他県の店舗で働いている外国人もベトナム人です。

それに対し減少傾向にあるのは、ブラジルと韓国でしょうか。

韓国は、平成24年以前は北朝鮮と一緒のグラフだったので、韓国のみで独立した数字が出ていた年からグラフを作っています。

国によっては、わざわざ日本に来てまで働く魅力がないと感じる国もあるでしょう。

日本で働くより、自国で働く方が効率がよいのであれば、わざわざ日本に来ないですよね。

韓国なんかは、最近ではかなり発展している印象を受けます。

このように、たった10年ですが、国によって在留人数が増加傾向なのか減少傾向なのかが分かります。

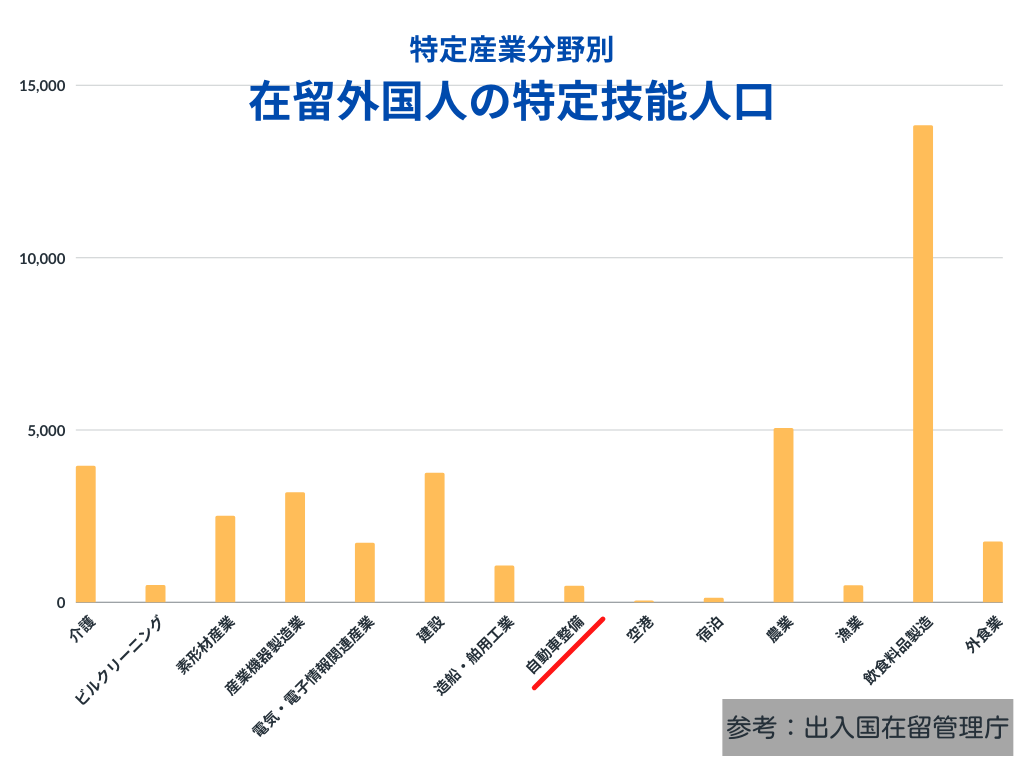

特定技能在留外国人は自動車整備業界においては少なめ

自動車整備業を特定技能の在留資格として選んでいる外国人は少なめです。

こちらのグラフは、出入国在留管理庁が発表している資料なのですが、分野ごとの数値が出ていました。

統計を取った年は令和3年なのでかなり新しい情報です。

資料を見る限り、自動車整備業は少ないように感じます。

具体的な数字としては、令和3年で466人。

最も多い産業である飲食料品製造分野では1万3826人と、整備業の約30倍の人数にのぼります。

この数字が良いのか悪いのかは別として、もう少し整備業界を選んでくれる外国人が増えてほしいところです。

外国人に優しい職場もあるなかで扱いがひどい会社も存在

外国人がわざわざ日本にきて、人手不足の産業を助けてくれている事実は間違いありません。

しかし、外国人に優しい職場ばかりでないのも事実です。

実際、ぼくの同期の一人は職場でかなりつらい仕打ちを受けていました。

例えば、言葉が分からないからと必要以上に怒られる。

教えてもらったけど、どうしても日本語のニュアンスが分からずに失敗し、車を触らせてもらえない。

外国人からすると、ディーラーでよく使われているインカムなどもつらいようですね。

そもそも意味が分からない日本語があるのに、インカムをとおすことでさらに聞き取りづらくなるようです。

確かに、その子は頭が固い部分があったりと、頑固な面もあります。

しかし、どれだけ日本語を勉強したとしても、母国語でない限り100%理解するのは難しいんじゃないかとぼくは思います。

ぼくが住んでいるのは大阪なので、方言の壁もあるでしょう。

外国人で言葉が通じないから、きつくあたるのは個人的にどうかと感じてしまいます。

人手不足で助けてもらっているのは日本の方なのに、なぜそのような対応ができるのでしょうか。

もちろん、優しい職場もあります。

そのなかで、外国人に厳しくしている会社、そして、給料面も外国人と日本人を分けている会社はもう少し、働き方を見直すべきではないでしょうか。

まとめ

外国人労働者は増えています。

そして、2019年に特定技能と呼ばれる在留資格が新設され、昔に比べ日本で働きやすくなっています。

自動車整備業界も例外ではなく、慢性的な人手不足から特定技能の分野に含まれている現状です。

そして、ディーラーでも特定技能や実習生として、外国人を雇わざるを得なくなっています。

つまり、日本は外国人に助けられていると考えた方がいいということです。

しかし、外国人労働者を雇っている会社のなかには、言葉が通じないからと外国人につらくあたる人も少なくありません。

いつまでも日本人が偉いと考えるのは時代遅れです。

国によって文化が違うのは当たり前で、それを承知で国が外国人の労働者を募っていることを理解し、もっと働きやすい職場にしていけたらいいなと思います。